|

Die Feuerwehr, damals

und heute.

Lydia Aumüller

Zum Schutze der Bürger

bei Feuergefahren wurde der Nassauische Feuerwehrverband 1872 als erster

im Gebiet des heutigen Bundeslandes Hessen gegründet. Eine lange

Geschichte zeigt die Entwicklung des Feuerwehrverbandswesens durch

bewegte Zeiten auf. Dieser Verband führte seine Mitgliedsfeuerwehren

bzw. -verbände durch alle Staatsformen vom Kaiserreich, über die

Weimarer Republik und NS-Diktatur bis zur heutigen Demokratie

Im

Jahr 2004 feierte die Freiwillige Feuerwehr Villmars ihr 75jähriges

Jubiläum Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, Nassauischer

Feuerwehrverband", ist neben dem Emblem Hessischen

Feuerwehrverbandes auf einem schmucken Paradehelm ersichtlich. Er wird

in Erinnerung an die Kameraden, die vor 75 Jahren den Verein gründeten,

bis heute im Vereinshaus verwahrt. Im

Jahr 2004 feierte die Freiwillige Feuerwehr Villmars ihr 75jähriges

Jubiläum Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, Nassauischer

Feuerwehrverband", ist neben dem Emblem Hessischen

Feuerwehrverbandes auf einem schmucken Paradehelm ersichtlich. Er wird

in Erinnerung an die Kameraden, die vor 75 Jahren den Verein gründeten,

bis heute im Vereinshaus verwahrt.

Der

anfänglich dürftige Bestand an Löschgeräten hat sich im Laufe der

Jahre enorm verbessert. Die Wehr ist im Besitz einer modernen

technischen Ausrüstung und damit einsatzbereit für den Notdienst am

Nächsten. Doch das hat, neben dem ehrenamtlichen Engagement der

Freiwilligen des Vereins, auch seinen Preis. Das  neue

Feuerwehrgerätehaus, das auch für Schulungszwecke dient, kostete um

700.000 Euro. Zum Inventar des Hauses gehören unter anderem

Löschfahrzeuge, Mannschaftswagen, ein Rettungsboot und Atem-

schutzgeräte, im Wert von ca.180.000 Euro. Über die Tätigkeiten

der Freiwilligen Feuerwehr Villmar von 1929 bis heute informiert eine

neue Jubiläumsbroschüre ausführlich in Wort und Bild. Dieselbe ist

für 3 Euro bei den Mitgliedern des Vereinsvorstandes erhältlich. neue

Feuerwehrgerätehaus, das auch für Schulungszwecke dient, kostete um

700.000 Euro. Zum Inventar des Hauses gehören unter anderem

Löschfahrzeuge, Mannschaftswagen, ein Rettungsboot und Atem-

schutzgeräte, im Wert von ca.180.000 Euro. Über die Tätigkeiten

der Freiwilligen Feuerwehr Villmar von 1929 bis heute informiert eine

neue Jubiläumsbroschüre ausführlich in Wort und Bild. Dieselbe ist

für 3 Euro bei den Mitgliedern des Vereinsvorstandes erhältlich.

Rückblick

Bis zum Jahre 1929

bestand zwangsläufig eine „Pflichtfeuerwehr". Aus Unterlagen des

Jahres 1555 sind namentliche „Feuerläufer" bekannt, die bei

Bränden und Stürmen im Flecken und in den Nachbarorten verpflichtet

waren, mit den gemeindeeigenen Löschgeräten Katastrophenhilfe zu

leisten. Wegen eines schrecklichen Brandes im Jahr 1536, in der fast die

ganze Stadt Villmar in Schutt und Asche fiel, wurde im Februar 1557 eine

neue Feuerwehrordnung erlassen.

Folgendes heißt es unter

anderem: Die Pförtner haben bei ihren Pforten zu bleiben und nicht nach

einer halben Nacht davon zu gehen. Es darf kein Flachs mehr im Flecken

Villmar geschwungen oder aufbewahrt werden bei Strafe von drei Gulden.

Es soll ein „gemein brech haus" vor dem Flecken errichtet werden,

um dort die feuergefährliche Arbeit des Flachsbrechens vorzunehmen.

Die ganze

Feuerwehrordnung war für die damalige Zeit eine großzügige

Organisation, denn hier ist zu erkennen, dass viele im Ort auch bei

Hilfen bedrohter Nachbarorte beteiligt wurden.

Es

wurden namentlich 39 Feuerläufer bestimmt die 32 Leitern aus Buchenholz

innerhalb eines Monats hergestellten Zum weiteren Gerätebestand

gehörten, zwei Wagen, mehrere Ledereimer, acht Feuerstange und vier

Feuerhaken, die in Mainz gekauft wurden. Diese Löschgeräte lagerten im

„Spielhauß" ( Rathaus, das damals denselben Standort wie heute

hatte).Bei der Meldungen von Feuer- oder Sturmschäden, musste jeder auf

den Kirchhof (an der Kirche) laufen, wo ihnen ein Keller (Verwalter der

Kellerei) und der Bürgermeister die Order gab: „Sie sollen strack

nach dem Feuer laufen und uf den Amer acht haben." Sie sollen auf

den Jüngstbürgermeister achten und auf Josten hören. Andernfalls

erhalten sie die "gebürlich Straf", sie sollen bei den wägen

sein und die wägen helfen stellen und die Leitern helfen laechen

(legen) Zwei Wagen mit je 3 Leitern und die Feuerhaken fahren und

anlegen" Es

wurden namentlich 39 Feuerläufer bestimmt die 32 Leitern aus Buchenholz

innerhalb eines Monats hergestellten Zum weiteren Gerätebestand

gehörten, zwei Wagen, mehrere Ledereimer, acht Feuerstange und vier

Feuerhaken, die in Mainz gekauft wurden. Diese Löschgeräte lagerten im

„Spielhauß" ( Rathaus, das damals denselben Standort wie heute

hatte).Bei der Meldungen von Feuer- oder Sturmschäden, musste jeder auf

den Kirchhof (an der Kirche) laufen, wo ihnen ein Keller (Verwalter der

Kellerei) und der Bürgermeister die Order gab: „Sie sollen strack

nach dem Feuer laufen und uf den Amer acht haben." Sie sollen auf

den Jüngstbürgermeister achten und auf Josten hören. Andernfalls

erhalten sie die "gebürlich Straf", sie sollen bei den wägen

sein und die wägen helfen stellen und die Leitern helfen laechen

(legen) Zwei Wagen mit je 3 Leitern und die Feuerhaken fahren und

anlegen"

Es gab für besonderen

Einsatz auch eine Belohnung. Wer zuerst mit seinem Wagen am Brandherd

war, erhielt einen halben Gulden; der zweite Wagen dagegen 8 Albus.

Ferner wurde verordnet, dass sobald in Villmar ein Feuer ausbrach, jeder

bei "Leips straff und ungnadt unsers gnedigen Herren" zur

Brandstelle eilen musste. Er sei nur entschuldigt, wenn Feuergefahr ihm

selbst drohe".

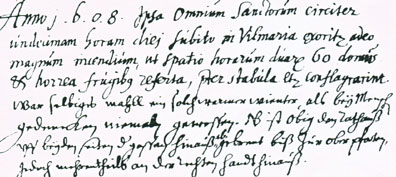

Trotz

aller Vorsichtsmaßnahmen brannte es im Jahre 1608. An Allerheiligen, 11

Uhr morgens wütete obig dem Rathaus an beiden Seite, jedoch meistens an

der rechten Seite bis zur Oberpforte ein großer Brand. Er entstand in

der Scheune des am 7. März ertrunkenen Schmiedes Aßmann. 86 Gebäude

fielen den Flammen zum Opfer, Kurfürst Lotharius half mit 20 Malter

Weizen, der Pastor mit drei Goldstücken, der Cellerarius Wilhelm

Lindner mit einem Doppeldukaten, die erste Not zu lindern. (Kb.III, S.6-

Hau S. 137) Trotz

aller Vorsichtsmaßnahmen brannte es im Jahre 1608. An Allerheiligen, 11

Uhr morgens wütete obig dem Rathaus an beiden Seite, jedoch meistens an

der rechten Seite bis zur Oberpforte ein großer Brand. Er entstand in

der Scheune des am 7. März ertrunkenen Schmiedes Aßmann. 86 Gebäude

fielen den Flammen zum Opfer, Kurfürst Lotharius half mit 20 Malter

Weizen, der Pastor mit drei Goldstücken, der Cellerarius Wilhelm

Lindner mit einem Doppeldukaten, die erste Not zu lindern. (Kb.III, S.6-

Hau S. 137)

Einem weiteren Feuer

durch Brandstiftung im Oberdorf ( heute Mattheisereck), fielen 13. Mai

1697 zehn Häuser und drei Scheunen zum Opfer, Bei den Löscharbeiten

stürzte Peter Eisenbach von einem Dach und verunglückte tödlich.(KB.

III , S. 16) Wahrscheinlich trug dies zur Strafverschärfung bei. Am 28.

Juni erfolgte, die Strafe für ihre Tat. Sie wurde enthauptet und

verbrannt. Ein Notiz hält fest:. 28. Junii decollata est et concremata

Anna Dorothea, Georgii Wilhelmi fischer, etc. Clarae Löwin coniugum

filia, Henrici Klötz uxor, quae supra dictum incendium malitiose

excitaverat ( DAL 588, KB Villmar, Liber Mortuorum, Bl. 148r, S.63 und

80).

Die 1675 geborene

Brandstifterin Anna Dorothea Klötz geborene Fische vermählte sich am

27. 9. 1694 mit Heinrich Klötz und gebar 1696 eine Tochter namens

Katharina. Kaum zu glauben. Diese junge Mutter steckte vermutlich das

Haus ihrer Schwiegermutter (1699 Wtw. Klötz genannt) an, das nahe der

Oberpforte (Limburgerpforte) stand. Ihr Ehemann Heinrich wird im Jahre

1702 als Tagelöhner ohne Haus genannt. Ihr Vater, Georg Wilhelm Fischer

wird imselben Jahr als „ein verdorbener Schweinehirt" erwähnt.

Großbrand 1699

Zwei

Jahre später stand die Stadt Villmar abermals in Flammen. Mit Ausnahme

der sechs Häuser in der „Matttheiserecke", die nach dem vorigen

Brand 1697 wieder aufgebaut worden waren, der Kirche, der Kellerei und

dem Schulhaus wurden 105 Häuser zerstört, 62 Scheunen und ebenso viele

Stallungen ein Raub der Flammen. Zum Wiederaufbau der Häuser und

Scheunen und Stallungen, trat bereits 14 Tage später eine neue,

verschärfte Bauordnung in Kraft. Zwei

Jahre später stand die Stadt Villmar abermals in Flammen. Mit Ausnahme

der sechs Häuser in der „Matttheiserecke", die nach dem vorigen

Brand 1697 wieder aufgebaut worden waren, der Kirche, der Kellerei und

dem Schulhaus wurden 105 Häuser zerstört, 62 Scheunen und ebenso viele

Stallungen ein Raub der Flammen. Zum Wiederaufbau der Häuser und

Scheunen und Stallungen, trat bereits 14 Tage später eine neue,

verschärfte Bauordnung in Kraft.

Vergrößerung: anklicken

Die

Bauordnung vom 23. Mai des Jahres 1699

Ungefehrlicher

endtwurf waß bey jetzt wieder ufbawendt flecken der häuser, scheüren

und stallungen zu observiren.

1. Weilen

man bey letzterm wesenem brande leyder erfahren, daß die pudein oder

also genante weede wegen umb gelegener häuser so mit abgebrandt kein

wasser schier zum löschen dar auß zu nehmen gewesen, so ist für

dienlich und rathsamb befunden w(orden) daß von dem rathauß brunnen

und dasiger weeden der abfall biß ahn den pastorey garten ufder P. P.

von St. Mattheiß kosten geleytete und in der garten ecken ein weede und

da von ein für die pfarr kirch gemachte, und die dar für stehende baw

platzen sub lit. A. et B. et n. 60. 61. wie dergrundtriss außweiset

ledig pleiben. und daß geleydt biß (an) den garten gemeindt-schaftlich,

von dem garten ahn daß geleydt und die weede auf der gemeindt kosten

allein gemacht und unterhalten werden soll.

2. Die

Straßen wie selbige außgestochen, bis uf ferneren befehl sollen nicht

verbawet werden.

3.

Befindt sich 3tens vermag übergebener liste, daß mehr nicht alß 55

mann, deren ettliche doch wenig begütet und diese mehrentheilß daß

geldtzum baw lehnen müssen bawen können.

4. Diesen

kante man 4tens zu dem hause und scheuern umb ihre fruchten ein scheuern

zu können, daß nötige holtzzu adigiren, denen aber so zu bawen nicht

fähig und für 300 rhlr. keine caution findten können, und bereits

holtz gehawen, all solches nebst erstattung dieserth(eils) gehabter

kosten abgenohmen, und denen bau fähigen gegeben werden.

5. Nach

deme man erfahren, daß bereits einige ihr hauß und schäwer an: und

ineinander zu machen verdingt und hier durch ein baldiger brandtzu

befihren, so solle kein zimmerman

bey

arbiträr! straf dergleiche baw zu machen nicht unter nehmen waruf

Schultheiß und Vorsteher abhilf tragen, und wan einer gegen daß verbot

handtlen wolte all solche gebäw nicht ufschlagen lasse.

6. Alle

Schornstein von gebackenen oder sonst ändern steinen ufgefihret und

diezimmerleüth zu sehen (wollen) womit die wexel wohl ersehen und kein

holtz in die Schornstein gehe.

7. Sollen

keine strohe dächer vor fackeln, oder sonst raw dächer weder zum

behelf noch sonsten geduftet all solche von leyen, ziegel oder aber von

schindeln verfertiget werden.

8. Solle

kein holtz ferners gehawen werden, es were von Schultheißen, scheffen

und deputirten zu fore angewiesen und daß beyconfiscation deß holtzes

und hoher herrn straf.

9. Wan es

9tens ggst beliebet wirdt, daß die auß gestochene Strossen nach

gebawet würde, und hier durch (dem) ein und ändern etwaß endt-zogen,

und dem ändern zu wachse, solle dem leydeden der werth nach billig(keit)

guth gemacht, auch wan die zu r Strossen eingezogene platz etwa mitzins

befasset, demjenigen welchem hier durch etwas zu wachset all solche

über nehmen und zahlen.

10. Kein

dach einer scheuer oder stallung unter 20 schuh hoch auf zu richten, und

keins von beyden ahn die strass zu stellen.

11.

Keinem erlaubt sein ahn die statt mawer seinen baw zu stellen und ahn zu

hangen.

Obiges

ist bey versambleter gemeindten publizirt, dem Schultheiß und vor

Stehern befohlen worden beschriebener massen bey ihrer Verantwortung in

obacht zu nehmen, daß dar wieder nicht gehandtelt werde.

Vilmar

den 23ten May 1699 Coenen P. Ravesteyn

Wichtig war unter anderem

das Verbot, dass künftig keine Dächer mit Stroh gedeckt werden

durften.

Diese Maßnahme trug dazu

bei, dass Brände in größerem Umfang seit jenen Jahren nicht mehr

bekannt sind.

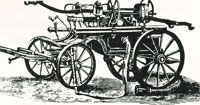

120

Jahre später sah es mit den vorhandenen Löschgeräten der Gemeinde

immer noch mangelhaft aus. Der Villmarer Schultheiß Anton Ricker hält

im Jahre 1816 den damaligen Bestand an Löschgeräten und deren Wert wie

folgt fest: Eine große vierrädrige Feuerspritze mit Schwanenhals und

Schlauch im Wert von 500 Gulden, 22 lederne Feuereimer im Wert von 22

Gulden sowie eine Hand- und eine Tragspritze Gesamtwert von 80 Gulden.

Außerdem gab es zwei Pferdegeschirre für „Ackergäule", die den

Spritzenwagen an den Brandherd brachten. Fünf vorhanden Laternen waren

zum Ausleuchten von Straßen und Plätzen bei Feuergefahr bestimmt. Alle

genannten Gegenstände lagerten im Untergeschoss des 1702 erbauten und

1927 abgebrochenen Rathauses. Während sich am Eingang zu dem „Spritzenraum"

ein Laufbrunnen befand, war hinter dem Gebäude ein Wasserreservat (die

sogenannte Weede), dessen Speicherinhalt bei Großbränden nicht

ausreichte. Vier Feuerleitern und vier Feuerhaken, sowie drei Stangen im

Werte von 59 Gulden lagerten in einer Holzremise, die sich an der

Pfarrgartenmauer befand.„Diese ist so desolat. dass sie jederzeit

zusammenstürzen kann", so Schultheiß Ricker in seinen

Aufzeichnungen. Es dauerte zwei Jahre bis die Gemeinde einen neuen

Holzschuppen zur Unterbringung der Gerätschaften an 120

Jahre später sah es mit den vorhandenen Löschgeräten der Gemeinde

immer noch mangelhaft aus. Der Villmarer Schultheiß Anton Ricker hält

im Jahre 1816 den damaligen Bestand an Löschgeräten und deren Wert wie

folgt fest: Eine große vierrädrige Feuerspritze mit Schwanenhals und

Schlauch im Wert von 500 Gulden, 22 lederne Feuereimer im Wert von 22

Gulden sowie eine Hand- und eine Tragspritze Gesamtwert von 80 Gulden.

Außerdem gab es zwei Pferdegeschirre für „Ackergäule", die den

Spritzenwagen an den Brandherd brachten. Fünf vorhanden Laternen waren

zum Ausleuchten von Straßen und Plätzen bei Feuergefahr bestimmt. Alle

genannten Gegenstände lagerten im Untergeschoss des 1702 erbauten und

1927 abgebrochenen Rathauses. Während sich am Eingang zu dem „Spritzenraum"

ein Laufbrunnen befand, war hinter dem Gebäude ein Wasserreservat (die

sogenannte Weede), dessen Speicherinhalt bei Großbränden nicht

ausreichte. Vier Feuerleitern und vier Feuerhaken, sowie drei Stangen im

Werte von 59 Gulden lagerten in einer Holzremise, die sich an der

Pfarrgartenmauer befand.„Diese ist so desolat. dass sie jederzeit

zusammenstürzen kann", so Schultheiß Ricker in seinen

Aufzeichnungen. Es dauerte zwei Jahre bis die Gemeinde einen neuen

Holzschuppen zur Unterbringung der Gerätschaften an  der

Lahnpforte errichtete. Die damaligen Spritzenmeister Anton Winkler und

Johann Staud erhielten für ihre Tätigkeiten, die auch das Warten der

Löschgeräte umfasste, von der Gemeinde jährlich 10 Gulden. Erhielt

ein Einwohner des Fleckens das Bürgerrecht war er verpflichtet, zur

Vermehrung der gemeindlichen Löschgerätschaften, einen ledernen

Feuerlöscheimer zu stiften. Dadurch kamen im Jahresdurchschnitt 8

Ledereimer zu je einem Gulden und 30 Kreuzer in Gemeindebesitz. Die

jährlichen Ausgaben für die Unterhaltung der Geräte betrugen 40

Gulden. der

Lahnpforte errichtete. Die damaligen Spritzenmeister Anton Winkler und

Johann Staud erhielten für ihre Tätigkeiten, die auch das Warten der

Löschgeräte umfasste, von der Gemeinde jährlich 10 Gulden. Erhielt

ein Einwohner des Fleckens das Bürgerrecht war er verpflichtet, zur

Vermehrung der gemeindlichen Löschgerätschaften, einen ledernen

Feuerlöscheimer zu stiften. Dadurch kamen im Jahresdurchschnitt 8

Ledereimer zu je einem Gulden und 30 Kreuzer in Gemeindebesitz. Die

jährlichen Ausgaben für die Unterhaltung der Geräte betrugen 40

Gulden.

|